"Dio fece il gatto perché l'uomo potesse avere il piacere di coccolare la tigre" (Robertson Davies)

Theophile-Alexandre Steinlen, nel 1881, ha ventidue anni, quando arriva dalla Svizzera per stabilirsi a Montmartre: è un sognatore, anticonformista e anarchico, sensibile ai problemi sociali e pacifista convinto.

Disegnatore e incisore abilissimo, gira, in cerca di ispirazione, per le vie del quartiere e rappresenta, nel suo taccuino, tutto quello che vede.

Vuol fare l'artista e gli piace quel mondo un po' bohémien, dove si possono incontrare poeti o pittori e parlare, dovunque, d'arte, di filosofia o di politica.

Tutta quella animazione, quella gente che passa, gli dà l'idea della libertà.

E lui vuole sentirsi libero.

E lui vuole sentirsi libero.

Sarà per questo che nutre una passione sfegatata per i gatti.

Scatenati e vitali, glorificati, come sono, dalle poesie di Baudelaire, gli sembra che incarnino la sua stessa voglia di indipendenza e di autonomia.

Sulla collina di Montmarte, una zona ancora campagnola, con giardini e spazi incolti, i gatti dovevano essere davvero parecchi ad attraversare le strade scoscese, sfiorare i passanti, sonnecchiare sulle sedie, oppure sfrecciare indifferenti tra la gente.

Steinlen non si stanca mai di osservarli e di dipingerli.

Domestici o randagi, addormentati o pronti all'agguato, eleganti o spelacchiati, teneri o prepotenti, poco importa: li ama tutti.

La sua casa diventa un rifugio per i più malandati: nel quartiere la chiamano "le coin des chats, l'angolo dei gatti".

E lui lo hanno soprannominato il re,"le roi des chats".

Sul tetto, sempre di vedetta, staziona il preferito, Nègre, un gattone nero, sempre attento a non perdere i suoi privilegi e a rimettere a posto chi sgarra.

In casa- si lamenta la moglie- è lui il vero padrone.

I gatti invadono anche le sue opere.

Spuntano dappertutto: nei disegni, nelle illustrazioni dei giornali e dei libri.

Diventano protagonisti dei manifesti pubblicitari che gli danno da vivere e dove fanno compagnia alla figlia Colette, la sua modella preferita.

Sono i soggetti delle sue sculture, oppure, si scatenano, come gioiose silhouettes, nelle sue litografie.

L’incontro con Rodolphe Salis, “cabarettista e gentiluomo”, come si definisce, anche lui svizzero e gattofilo convinto, ha l’inevitabilità del destino.

Salis, proprio nel 1881, ha avuto l’idea di arredare due stanze, con lunghe panche, oggetti bric-à-brac e tende nere e di vendervi vino aromatizzato ai chiodi di garofano e assenzio.

Salis, proprio nel 1881, ha avuto l’idea di arredare due stanze, con lunghe panche, oggetti bric-à-brac e tende nere e di vendervi vino aromatizzato ai chiodi di garofano e assenzio.

Ci ha messo un pianoforte e ha invitato i membri di un’associazione di poeti. Vuole attirare gli artisti e lasciare fuori- dice lui- "les infames curés et les militaires"

L'atmosfera che vi si respira è un po' folle, tra umor nero, contestazione e satira.

Sarà un successo: riuscirà a fare del suo locale, insieme, un'osteria, un cabaret e un caffé letterario e arriverà a pubblicare perfino una rivista.

I clienti aumentano a vista d’occhio, tanto che deve traslocare in un edificio a tre piani, ai piedi della collina: diventerà il luogo di ritrovo più famoso della Parigi di fine secolo.

Canzoni, poesie, dipinti, tutto quello che si crea a Montmartre, nasce ai tavolini affollati del suo caffè.

Lì passano davvero tutti, per trascorrere notti intere, tra bicchieri d'assenzio e fumo di sigari: pittori come Tolouse Loutrec o Degas, un attore e chansonnier come Aristide Bruant, poeti e scrittori da Verlaine a Jules Laforgue, un caricaturista come Caran d'Hache, ma anche musicisti come Satie o Debussy...

Tutti si sentono a loro agio, pronti allo scherzo e alle battute piu caustiche.

"Chat noir” è il nome del caffè.

L’insegna è un gigantesco gatto nero.

Nero come Nègre, nero come la pece: una sfida al malocchio, ai luoghi comuni e alla superstizione.

Steinlen- c'era da giurarlo- è sempre lì.L’insegna è un gigantesco gatto nero.

Nero come Nègre, nero come la pece: una sfida al malocchio, ai luoghi comuni e alla superstizione.

È lui che esegue gli affreschi con "L'Apoteosi dei felini", che ornano le pareti del caffè.

Ma, soprattutto, è lui a idearne il manifesto pubblicitario.

Riprendendo lo stile semplificato e a grandi macchie di colori di Toulouse Lautrec, crea un'immagine straordinaria, che riassume tutto lo spirito del locale. Questa:

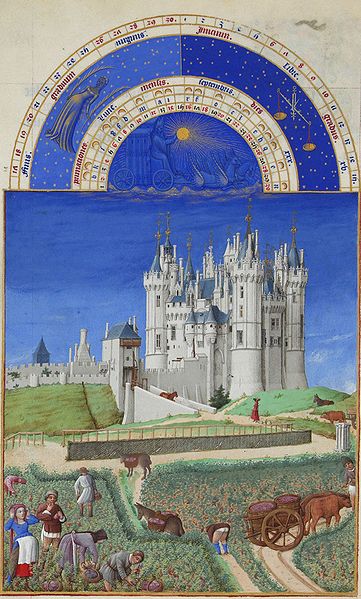

Su uno fondo dorato, domina la sagoma scura di un gatto, dal pelo ispido e dai grandi occhi gialli. Dietro la testa un'aureola lo trasforma in un'animale sacro, a metà strada tra l'idolo egizio e l'icona bizantina.

La scritta "Montjoye, Montmartre" ricorda che il quartiere è soprattutto un luogo di piacere.

Enigmatico e beffardo, affonda gli artigli nel rosso del basamento, su cui spicca la coda elegantemente arricciata.

Nero, rosso giallo: la gamma delle tinte è ridotta, per limitare i costi di stampa, ma è anche possibile che il rosso e il nero alludano ai colori dell' anarchia.

È un'immagine, destinata a diventare famosa e a essere riprodotta migliaia di volte.

Un capolavoro nato "sotto il segno del gatto".

Salis lo ha scelto come patrono del suo caffé.

Salis lo ha scelto come patrono del suo caffé.

Steinlen ha saputo restituirne l'aspetto, familiare ed estraneo, giocoso e indipendente, tenero e feroce.

Ci voleva lui, "le roi de chats", per arrivare a cogliere, come meglio non si potrebbe, l’essenza, misteriosa e irridente, della felinità.

La mostra " Autour du Chat noir à Montmartre" è al Musée de Montmartre, 12-13, Rue Cortot dal 13 settembre 2012 al 13 gennaio 2013.